私のバイオリンの指導

まず、お母さんが子供を連れてバイオリンを習わせたいとやってきます。その時、私たち指導者は、お母さんに才能教育の本を読んでもらって、お母さんによく理解していただきます。

すぐには子供のレッスンを始めません。まずお母さんに家庭での良い助手になってもらうために、最初のキラキラ星を弾けるよう指導いたします。そして子供さんにはキラキラ星のレコードを毎日家庭でかけて聞かせます。

親が最初の曲が弾けるようになるまで、子供にはバイオリンを弾かせない。このねらいは非常に重要な意味を持っているのです。

というのは、親が子供にバイオリンをやらせたいと思っても、三つや四つの子供には、バイオリンのお稽古をしたい、などという気はまるでないからです。

そこで重要なことは、子供が無意識のうちに「自分もやりたい」という気持ちを起こすように仕向けることです。

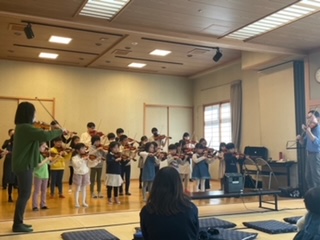

ですから手始めに最初に習う曲を家で毎日聞かせ、またレッスン日に子供を連れて行ってほかの子供たちの弾いているところにおいておく。そういう環境を子供に与えるわけです。それにお母さんが自分にこそふさわしいような小さなバイオリンをもって教室で弾くし、家でも弾いている。

そうしているうちに子供も自然にやってみたくなる。バイオリンをお母さんから取り上げて自分も“遊びたい”と思い始めます。

もう曲のメロディーも知っている。他の子供たちも弾いている。自分も弾きたい(遊びたい)。という心がだんだん育ってきます。そういう条件を作っておいてから、つぎのような順序でレッスンへスタートするのです。

「あなたもバイオリンが弾きたいの?」

「うん」

「よくおけいこする?」

「うん」

「それでは、こんどから先生にお願いしてあげましょう」

これが私の言う準備の時期です。

気短なお母さんは、すぐにでも子度に習わせたいとお思いになられるでしょうが、最初からやる気になっている子供と、いやいや押し付けられている子供とではレッスンの進み方がまるで違ってきます。一か月、二か月遅れて出発したとしても、あとで半年も一年も大きな差が出てまいります。

遊ぶ楽しさで始めさせ、遊ぶ楽しさで正しいほうへ導いていく、・・・幼児の教育は、なにごとによらずここからなされねばなりません。親や先生が“教育”だと四角張ったときに、とたんに子供はゆがみます。まずやる心を育て、そして能力を身につけさせていく、これが指導のコツでございます。

急ぐな休むな

それからもう一つご注意しておきたいことは、親の競争心であります。

よその子供の進んでいるのを見ると、とかくお母さんたちはむきになって子供に勉強を強いがちですが、これは親だけの考えであって子供には関係のないことです。

最初は子供の集中力のある間、たとえ三分間よりお稽古しなかったとしても、一日に三回やれば九分したことになります。こうして少しずつ集中力を長くしてゆくわけです。

「急ぐな、休むな」というのが、私のモットーでございます。

手中力のなくなった子供をいくらやらせようとしても、成果はけっして上がりません。そればかりか、お母さんの小言が多くなるでしょうし、子供は子供で反抗を示すでしょうし、お互いにしこりが残って明日のレッスンもまた不愉快な気持ちで始まることになります。

これとは反対に子供の心理をよく心得ているお母さんは、この辺の駆け引きが上手で、その日のレッスンが目的に達したころを見計らって、「もう今日は終わりにしましょう」と先手を打つのです。すると子供はまだやりたがりますが、そのやりたい気持ちを次の日まで心に残しておくわけです。

ほめて自信をもたせる

子供を叱りつけてやらせるのと、ほめてやらせるのとでは、子供に与える心理状態はまるで正反対です。叱られている子供は自信を無くしますし、やる意欲もなくなります。

ほめられると自信もついてきますし、励みにもなります。しかしこのほめ方も下手にやると、子供は敏感ですからすぐ噓がばれてしまってかえって逆効果になってしまいます。

鈴木先生は褒め上手だとあたりのひとからよく言われますが、私は故意に褒めるようなことは一度も致しません。またどんなに下手でも「だめだ」といったこともありません。

中略

お母さんたちは、とかく悪いところを直そうということばかりにとらわれていらっしゃるから小言も多くなるわけです。いいところを伸ばそうということだと、もう少しのんびりしていいと思います。要は少しずつでも能力が育てばいいわけですから。急がず休まず子供の成長を見守る冷静さと客観性を持つことだと思います。

導きて索かず

いまから三千年も昔の中国の本に「礼記」というのがあります。そしてその中に教育の方法として“導きて索かず“ということが書いてあります。実にいい言葉だと私は思っています。

導きてひかず、すなわち導いて、しかも無理に引っ張ってはならないと教えているのです。三千年も昔にこのような素晴らしい心理が示されているのであります。

植物の苗がすくすくと伸びかけてきたとき、もっと早く伸ばそうと先を引っ張る人はおそらくいないでしょう。そんなことをすればその植物はちぎれてしまってダメになることが分かっているからです。

それなのに人間の場合は、早く子供に知識を与えようとして、育つ条件をも考えないで、無理やり引っ張る教育を行っております。そして時によると子供が意のままにならないと叱りとばすという見当違いのことをしています。

教えてしかも育てる、すなわち教育という文字の中には、引っ張るとか叱り飛ばすという意味は含まれていません。そこにはただ育てるという極めて意味深長なうまい文字が使われています。

教えることはやさしいが、育てることは実に難しいことです。叱れば叱られる才能のほうが育ちますし、これに気が付いて、これから叱ることはやめようと思う人も、叱らなければもっとひどいことになるが一体どうしたらよいか、と途方に暮れる人も出てくるでしょう。

私の知人の一人があるとき私に、

「あなたが、叱れば叱られる才能が育つと言われるのでやむを得ず叱らないでおいたが、うちの子の場合は始末が悪くこれではどうも仕方がないと思いまして、ある日バーンと大雷を落としてやりました。

そしたらてきめんにきいて、それ以来もうやらなくなりました。やはりたまにはドカンとやったほうが良いと思いますが、どうですか」

というお話でした。それで私は

「あなたのお子さんの場合は、良かったかもしれませんね。しかしそのドカンがもし効果があったとすれば、それはあなたが久しく叱らなかったことが一つ、もう一つはあなたが腹が立って子供さんに向かったのではなく、これではどうにもいけないと考える理性の中にうまく芝居をなすったことが、あるいは子供さんに悪かったという心を強く起こさせたのかもしれませんね。

しかし、もし子供さんの心に叱られるのが恐ろしくてやらないという心だけでしたら、教育としては一時的な外見だけのものであって、あなたがいなければやっぱりやるのではないでしょうか。子供はなかなか利口ですからね。

あなたが子供さんを教えるために芝居をなさったのならば、どのようなうまい雷を鳴らしてもいいと私は思います。だが度々その被害を蒙っていて、すでに叱られる才能が立派に育っている子供ほど、芝居の雷が大きくないと一時的な効き目はありませんからね。

私は教える心、導く心で子供に教えていうるうちは教育の教に当たると思います。したがって子供の中に育った叱られる才能の育ちいかんによっては、その教えからの厳しさの甲乙も仕方のないことだと思います。腹が立った週間から教育ではなくなり、子供とのけんかになりますからね」

とお答えしたことでした。